„Letter of Intent“ als Startschuss

Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) hat am Donnerstag den „Letter of Intent“ abgeschickt - die offizielle Interessenbekundung, mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Verhandlungen über eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 zu treten. Die Anmeldefrist endet mit Ende März, mit April startet die Vorbereitungs- oder Dialogphase zwischen den Kandidaten und dem IOC.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Im Oktober 2018 entscheidet das IOC, welche Städte als offizielle Kandidaten für die 25. Olympischen Winterspiele nominiert werden. Als Konkurrenten für Graz gehen wohl Mailand/Turin, Sion, Stockholm, Calgary und Sapporo ins Rennen. Das IOC wird die Liste aller Städte, die sich für die Vorbereitungs- und Dialogphase verbindlich angemeldet haben, am Dienstag aussenden.

GEPA/Mario Buehner

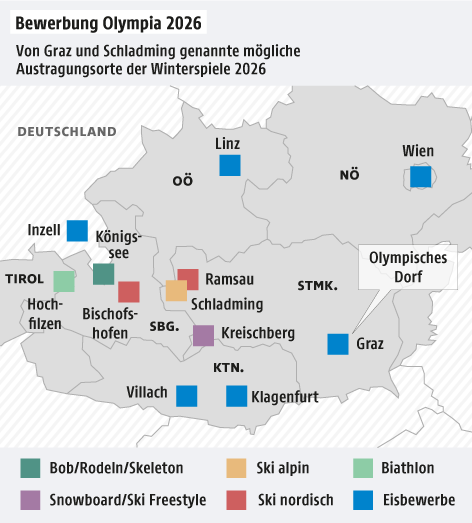

Für die Verwirklichung der Vision „Austria 2026“ müssen viele Orte an einem Strang ziehen

Das Schreiben ans IOC wurde von ÖOC-Präsident Karl Stoss, Generalsekretär Peter Mennel, dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und dem designierten Geschäftsführer der Graz Winterspiele 2026 GmbH, Markus Pichler, unterzeichnet. Der „Letter of Intent“ - in Form eines Kooperationsübereinkommens für die Dialogphase - erging zusätzlich als Mail an die zuständigen Stellen in Lausanne.

Es wird spannend

„Jetzt beginnt die eigentliche Konzeptphase, mit Beauftragung der Machbarkeitsstudie, Entwicklung von Konzepten, detaillierten Arbeitsgesprächen. Wichtig wird sein, die nächsten Monate möglichst viele Fakten und Daten zu sammeln, um die Entscheidung, ob man in die zweite Phase, die Bewerbungsphase, eintritt, bestmöglich vorbereiten zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Graz. IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi hat den Erhalt des Mails bestätigt. Den Verhandlungen mit dem IOC steht damit nichts im Wege“, so Mennel in einer ÖOC-Aussendung.

Bisher fanden zweimal Olympische Spiele in Österreich statt, 1964 und 1976 in Innsbruck. Europa kann auf die Rückkehr der Olympischen Winterspiele in eine der Traditionsregionen für Ski- und Eissport hoffen. Gewählt wird der Gastgeber der Winterspiele 2026 im September 2019 auf der IOC-Session. IOC-Präsident Thomas Bach selbst hat die Zeit der Experimente und „Wintersport-Entwicklungshilfe“ nach den Vergaben an Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und Peking 2022 jedenfalls für beendet erklärt.

GEPA/Joel Marklund

IOC-Präsident Thomas Bach denkt an eine Rückkehr in „traditionelle Wintersportländer“

„Es ist an der Zeit, zurück in traditionelle Wintersportländer zu gehen“, betonte er beim Besuch beim Skiweltcup-Finale im schwedischen Aare, um Stockholms Interesse zu unterstützen. Schweden habe alles, um der ideale Olympiagastgeber zu sein. „Es hat die Möglichkeiten, die Erfahrungen und den Enthusiasmus“, so Bach. 2019 werden zwei Weltmeisterschaften in Schweden ausgetragen: die alpine WM in Aare und die der Biathleten in Östersund. „Die Schweden müssen nichts mehr beweisen.“

Überall Zustimmung, aber auch Skepsis

Nach den Rückziehern von Anwärtern für Sommer- und Winterspiele - zu denen München (2022) und Hamburg (2026) gehörten - hat das IOC das Bewerbungsverfahren entschlackt. Damit sollen die Spiele günstiger und auf die Bedürfnisse der Städte zugeschnitten werden. Kann damit die Bevölkerung für Olympia gewonnen werden? In Sion, der Stadt im Schweizer Kanton Wallis, blicken Olympiainitiatoren und -kritiker gespannt auf den 10. Juni.

Bei einer Volksbefragung soll entschieden werden, ob die Walliser für oder gegen die Kandidatur sind. Rosig sind die Aussichten nicht: In der Schweiz sind nach einer repräsentativen Umfrage von Februar 59 Prozent dagegen. Überzeugen will Sion mit Nachhaltigkeit. Nichts soll neu gebaut werden. Außerdem gibt es Überlegungen, die Eisschnelllauf-Wettbewerbe in die Niederlande oder nach Deutschland auszulagern. Die Kosten für die erste Olympiaausrichtung seit den Winterspielen 1948 in St. Moritz schätzt das Sportministerium auf 2,4 Milliarden Franken (zwei Milliarden Euro).

Wettkämpfe von Graz bis Bayern

Auch die Ankündigung von Graz und Schladming, 50 Jahre nach Innsbruck die Winterspiele ins Land zu holen, löste Debatten und Kritik an den Kosten aus. Rund 416 Millionen Euro werden - ohne Aufwendungen für Sicherheit - veranschlagt. Das Bundesland Steiermark und die Stadt Graz haben kaum finanziellen Spielraum.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

In Graz sollen die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie Bewerbe im Eishockey und Shorttrack stattfinden. Geplant sind folgende Austragungsorte: Ski alpin in Schladming, Biathlon in Hochfilzen (Tirol), Skispringen in Bischofshofen (Salzburg), Langlaufen und Nordische Kombination in Ramsau (Steiermark), Eishockey in Villach, Klagenfurt, Linz und Wien. Bob und Rodeln sollen im bayerischen Schönau am Königsee, Eisschnelllauf in Inzell ausgetragen werden.

Calgary nach 1988 wieder im Rennen

Unterschiedlich ist die Begeisterung bei den Herausforderern aus Übersee. Seit dem Ausscheiden der US-Städte Salt Lake City und Denver sind die Chancen für das kanadische Calgary gestiegen, zum zweiten Mal nach 1988 den Zuschlag zu erhalten. Erste Umfragen haben gezeigt, dass zwei Drittel der Bewohner Calgarys die Idee unterstützen; nur acht Prozent der Befragten lehnen die Bewerbung ab. Die meisten Bauten von 1988 müssten nur modernisiert werden, versicherte das Bewerbungsprojektteam auf der Website der Stadt.

Dennoch gehen die Kanadier laut einem im Juli veröffentlichten Report von 4,6 Milliarden Dollar Kosten und nur 2,2 Milliarden Dollar Einnahmen von staatlicher Unterstützung aus. Große Begeisterung für die Winterspiele-Bewerbung von Sapporo gibt es schließlich weder bei der japanischen Regierung in Tokio, wo 2020 die Sommerspiele ausgetragen werden, noch bei der Bevölkerung. Nicht förderlich für die Zustimmung der Bewohner für eine zweite Ausrichtung nach 1972 sind zudem Medienberichte, denen zufolge Nagano - 1998 Gastgeber der Winterspiele - auf hohen Kosten und heruntergekommenen Wettkampfstätten sitzen blieb.

Links: