Bilder aus 110 Jahren Tour de France

Einer „Schnapsidee“ ist vor 110 Jahren die Tour de France entsprungen. Die 100. Auflage wird 2013 mit einem Spektakel auf dem Weg von Korsika nach Paris gefeiert. ORF.at fasste den Werdegang der Tour de France von der Idee zum Mythos in Bildern und Text zusammen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

AP/Conservatoire du Patrimoine Sportif

Mehr Abenteurer als Radfahrer: Maurice Garin (im Bild mit heller Jacke), leidenschaftlicher Raucher und Weintrinker, verewigte sich 1903 ohne Gangschaltung bar jedes technischen Schnickschnacks als erster Sieger in der Geschichte der Tour de France. 1904 gewann der gelernte Rauchfangkehrer wieder, wurde nach monatelangen Untersuchungen aber disqualifiziert, weil er die Eisenbahn benützt hatte.

AP/Aubry

„Warum machen wir nicht eine Tour de France (Bild von 1948) auf dem Fahrrad? Ein paar Etappen, unterbrochen von Ruhetagen“: Die „Schnapsidee“ von „L’Auto“-Redakteur Geo Lefevre war der Anfang. Dessen Chef Henri Desgrange („Willst du die Fahrer umbringen?“) griff sie nach einigem Zögern auf. Ziel war es, die Auflage seiner Zeitung (aus „L’Auto“ wurde später „L’Equipe“) zu steigern. 60 Fahrer nahmen die 2.425 km von Montegron bei Paris zurück nach Paris auf sich, 21 erreichten das Ziel. Garins Lohn: 6.075 Francs.

AP

Tour-Direktor Desgrange wurde bald der Ruf des Sadisten zu eigen. Durch Schlamm und Schotter jagte er die Fahrer über unwegsamste Bergstraßen - 1910 erstmals über den Tourmalet, 1911 dann über den Col du Galibier. Die Distanzen wurden immer monströser: 4.545 km waren es 1905, gar 5.300 km waren es 1913, 5.745 km 1926. Der spätere Sieger Oktave Lapize bedachte nach der Tourmalet-Erstbefahrung die Verantwortlichen angeblich mit den Worten: „Ihr Mörder! Ihr verdammten Mörder!“

AP

Der Spanier Federico Bahamontes beim Anstieg auf den 2.500 m hohen Galibier am 28. Juli 1954. Die ersten Bergankünfte standen aber schon zwei Jahre davor auf dem Programm: L’Alpe d’Huez, Sestriere und Puy-de-Dome. Fausto Coppi gewann gleich alle drei und feierte in der Folge seinen zweiten von insgesamt drei Gesamtsiegen - das Gelbe Trikot für den Gesamtsieg war übrigens 1919 eingeführt worden, in Anlehnung an die Farben von „L’Auto“.

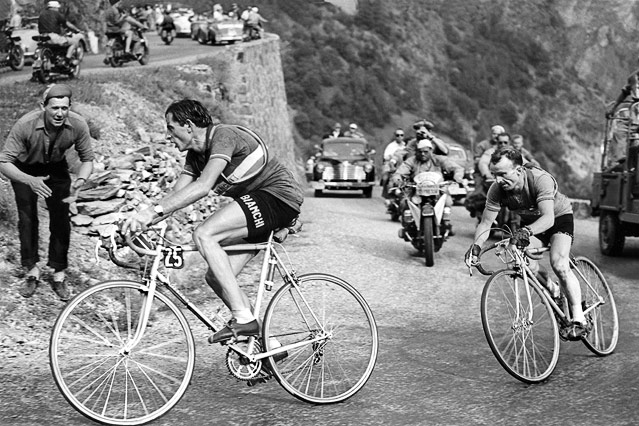

AP

Der Kampf durch die Pyrenäen (Aubisque) im Jahr 1955. Den ersten Todesfall gab es 1910 aber in Nizza. Der Italiener Adolpho Hilier war am Ruhetag im Meer ertrunken, der Spanier Francisco Cepeda starb 1935 nach einem Sturz auf dem Galibier. 1967 kollabierte der Brite Tom Simpson beim Anstieg auf den Mont Ventoux, vollgepumpt mit Alkohol und Amphetaminen. Doping stellte schon in den Anfangsjahren der Tour die größte Gefahr für das Leben der Fahrer dar: Strychnin, Kokain, Chloroform, Pillen, Alkohol.

AP

Die Tour de France (Bild von 1969) war längst zum Mythos und zum Millionengeschäft geworden, die Sieger wurden als „Helden der Landstraße“ verehrt. Die Zahl der Teilnehmer und Etappen wuchs beständig, die ersten ausländischen Sieger aus Luxemburg und Belgien sorgten für Interesse auch außerhalb Frankreichs. 1931 trat als erster Österreicher Max Bulla bei der Tour in die Pedale, feierte auf Anhieb drei Etappensiege und trug nach dem Abschnitt über den Galibier sogar das Gelbe Trikot. Ein Etappensieg gelang später nur noch Georg Totschnig - 2005 in Aix-3 Domaines.

Corbis/Universal/TempSport

Die Tour schrieb aber auch skurrile Geschichten - wie jene des Algeriers Abdel-Kader Zaaf, der 1950 auf der 13. Etappe während eines erfolgreichen Ausreißversuchs großen Durst verspürte, bei einem Gasthaus anhielt, zwei Flaschen Weißwein kaufte und auch leerte und von der großen Hitze benommen am Straßenrand einschlief. Von den Zuschauern ungnädig aufgeweckt, setzte er sich später verwirrt aufs Rad und strampelte in die verkehrte Richtung weiter. Zur 14. Etappe trat Zaaf am nächsten Tag nicht mehr an.

AP

Eddy Merckx prägte die Tour (Bild von 1975) in den 1970er-Jahren. Fünfmal gewann der von seinen Gegnern gefürchtete Belgier die Rundfahrt. Rekordhalter ist er immer noch bei Etappensiegen (34) und Tagen im Gelben Trikot (96). Anlässlich der 100-Jahr-Feier 2003 wurde Merckx von der L’Equipe zum größten Champion in der Geschichte der Tour gewählt. Jacques Anquetil war übrigens der erste fünffache Toursieger. Das schafften neben Mercks nur noch Bernard Hinault und Miguel Indurain, der als erster fünfmal in Serie gewann. Siebenfach-Triumphator Lance Armstrong wurde wegen Dopings aus den Siegerlisten wieder gestrichen.

APA/EPA/Patrick Kovarik

Trotz Negativschlagzeilen bahnte sich die Tour durch malerische Landschaften ihren Weg in die Herzen der Zuschauer. Millionen säumen jährlich den Weg nach Paris. Doch Doping blieb ein allgegenwärtiges Thema. Bjarne Riis, Jan Ullrich, Floyd Landis, Alberto Contador und nicht zuletzt Armstrong waren jene Gewinner von insgesamt elf Frankreich-Rundfahrten, die alleine seit 1996 nachträglich als Dopingsünder entlarvt wurden. Weitere stehen unter Verdacht. Unmittelbar vor der Tour meldete sich Armstrong zu Wort: „Tour de France? Nein, unmöglich, sie ohne Doping zu gewinnen.“

Reuters/Eric Gaillard

Ein Geschäft ist die Tour de France allemal. Eine der wichtigsten Einnahmequellen: die Werbekarawane, die Stunden vor den Fahrern mit kleinen Geschenken an den Zuschauern vorbeitingelt. Seit 1930 gibt es die Werbekarawane. Statistiken zufolge sollen 39 Prozent der Zuschauer nur wegen ihr den Etappen beiwohnen. Für die Veranstalter ist die Karawane jedenfalls ein lukratives Geschäft: 150.000 Euro müssen von werbenden Unternehmen für drei Autos berappt werden, 180 Fahrzeuge sind es derzeit. Das Preisgeld für den Gesamtsieger auf dem Rad: 450.000 Euro. (Michael Fruhmann, ORF.at)