Themenüberblick

Olympiasiegerin von 1994 lebt in Schweiz

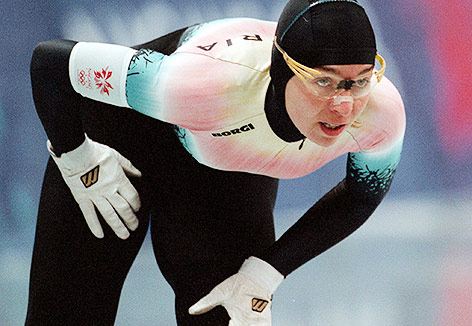

1994 in Lillehammer schlug Hunyadys große sportliche Stunde, als sie bei ihren vierten von sechs Olympischen Winterspielen Gold über 1.500 m holte. Unvergessen ist jener Donauwalzer, den sie nach dem Gewinn der Goldmedaille auf dem Eis noch in Schlittschuhen tanzte, mit der österreichischen Fahne in Händen. Darüber hinaus wartete Hunyady u. a. mit zwei weiteren Olympiamedaillen, WM- und EM-Podestplätzen und einem Weltrekord auf.

APA/Barbara Gindl

Hunyady startete sechsmal bei Olympia

Sie begann in Budapest als Eiskunstläuferin, doch bald fehlten ihrer Mutter die finanziellen Mittel. Ein Schiedsrichter riet Frau Hunyady dann auf Anfrage, es mit der kleinen Emese dann doch im Eisschnelllauf oder Hürdenlauf zu versuchen, da sie ja so eine gute Sprungkraft habe. „Es war Winter, also haben wir uns für Eisschnelllauf entschieden“, lieferte Hunyady der Austria Presse Agentur die einfache Begründung für die Wahl ihrer Sportart.

Disziplin bleibt

Ihre Zeit als Eiskunstläuferin möchte die Mehrkampf-Weltmeisterin von 1994 aber nicht missen. „Es hat mir die Eissicherheit gegeben und ich hatte dadurch im Eisschnelllauf auch eine sehr gute Technik. Darin hatte ich gegenüber den kraftvollen Ostdeutschen und Russinnen einen Vorteil.“ Außerdem habe sie vom Eiskunstlauf viel an Disziplin für ihre spätere Karriere mitgenommen, viele ihrer Freundinnen aus der damaligen Zeit habe sie noch jetzt in Ungarn.

Noch nicht einmal 18-jährig schaffte es Hunyady in der neuen Sparte zu Olympia, 1984 in Sarajevo war sie allerdings noch für Ungarn am Start. Ihre Laufbahn führte sie recht bald danach nach Österreich und da in eine 1985 recht unkompliziert geschlossene Ehe mit Eisschnelllauf-Coach Thomas Nemeth. „Mit 18 Jahren ist alles egal“, sagt Hunyady heute dazu. Die Staatsbürgerschaft und Startberechtigung für Österreich waren wohl der wichtigste daraus resultierende Nebeneffekt.

GEPA/Christian Ort

Auch mit 50 ist der Walzer mit Flagge kein Problem

Die Ehe wurde 1990 wieder geschieden, doch der Kontakt blieb. Nemeth moderierte nun auch das Geburtstagsfest seiner Ex-Frau. Die fasste allmählich auch sonst in Österreich Fuß, hatte bald einen Job bei einer Bank und 1990 mit Marek Stanuch ihren Erfolgscoach gefunden. Der Pole führte Hunyady allmählich an die Weltspitze heran - was schon 1992 bei den Spielen in Albertville in Bronze über 3.000 m resultierte.

Unterschiede zur Sportnation Ungarn

Überhaupt waren die Saisonen 1992 bis 1994 ihre erfolgreichsten. Im EM-Mehrkampf holte Hunyady Gold (1993), Silber (92) und Bronze (94), im WM-Mehrkampf Gold (94) und zweimal Silber (92,93), sie wurde Gesamtweltcup-Siegerin (94), Weltrekordlerin im kleinen Vierkampf (94) sowie 1994 auf Olympiaebene auch noch Silbermedaillengewinnerin über 3.000 m. In diesem Jahr führte auch kein Weg bei der Wahl zu Österreichs „Sportlerin des Jahres“ an ihr vorbei.

So gerne Hunyady an diese Zeit zurückdenkt, so sehr kränkt sie sich auch über die ihrer Meinung mancherorts mangelnde Wertschätzung ihrer Leistung. „Ich habe den Vergleich, wie wird eine Olympiasiegerin in Österreich und in Ungarn behandelt“, erklärte Hunyady. „Dort gibt es umgerechnet fast 100.000 Euro dafür und eine Rente bis zum Tod, hier habe ich damals 11.000 Euro erhalten. Außerdem wird in Ungarn der ‚Club der Olympiasieger‘ gepflegt.“

In diesem wäre Hunyady übrigens eine Exotin, ist sie doch die einzige gebürtige Ungarin mit Gold bei Winterspielen. Die Trägerin des Goldenen Verdienstzeichens und des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich traf auch, dass die Olympischen Jugendspiele in Lillehammer im Februar abliefen, ohne dass sie vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) kontaktiert worden wäre. „Ich hätte helfen können, vielleicht als Mentorin.“

Würdiger Abschied

Als eine der größten Enttäuschungen während ihrer Laufbahn bezeichnet Hunyady ihren vierten Platz über 1.500 m bei den Spielen 1998 in Nagano, 22/100 fehlten ihr auf Bronze. „Ich hätte da auch gewinnen können. Außerdem war es Pech, dass anfangs meiner Karriere gerade die ostdeutsche und russische Macht da war, als ich aktiv war“, so Hunyady in Bezug auf die Dopingproblematik im ehemaligen Ostblock.

Als eigentlich größte Leistung sieht Stanuch Hunyadys Olympiaabschied 2002 in Salt Lake City mit den Plätzen neun (3.000 m) und zwölf (1.500 m). Denn nach einer Arthroskopie hing ihre Nominierung an einem seidenen Faden. „Dann ist sie dort Olympiarekord gelaufen. Das war auch mental eine Riesenleistung“, erzählt Stanuch. Der Rekord wurde zwar danach mehrmals verbessert, der Pole sieht es aber als schönen Abschluss von Hunyadys Olympiazyklus.

Nach diesen Spielen versuchte sich die nun sechsfache Olympiateilnehmerin noch im Radsport, mit dem anvisierten Start bei den Sommerspielen 2004 in Athen wurde es aber nichts. In Vanessa Bittner sieht Hunyady ihre mögliche Nachfolgerin auf dem Olympiapodest. „Vanessa hat eine gute Entwicklung und kann es schon bei den Spielen 2018 unter die ersten drei schaffen“, zeigte sie sich vom Potenzial der 20-jährigen Tirolerin überzeugt.

Kontakt nie abgerissen

Hunyady heiratete 2003 den Finnen Timo Järvinen, das Paar lebt im Kanton Zürich im Dorf Mettmenstetten. Dort arbeitet sie in der Praxis ihres Bruders als Zahnarztassistentin. Ehemann Timo ist der Sohn des im Alter von 49 Jahren verstorbenen Ex-Weltmeisters Juhani Järvinen und derzeit Schweizer Nationalcoach. Ihr Sohn Jasper wird im April elf Jahre alt. „Er lernt gerade mit Französisch seine sechste Sprache“, erzählt die Mutter der APA stolz.

Hunyadys Kontakt zu Ungarn wie auch Österreich ist nach wie vor intensiv. Die Jubilarin wird womöglich mit ihrer geplanten Emese Hunyady Skating Academy bald noch vermehrt in der Alpenrepublik zugegen sein. Auf Basis eines 2011 abgeschlossenen Bachelorstudiums im Recreation Management möchte sie Eisschnelllauf als Breitensport fördern. „Es geht mir darum, Lebensqualität und eine gesunde Einstellung zum Leben zu vermitteln“, so Hunyady.