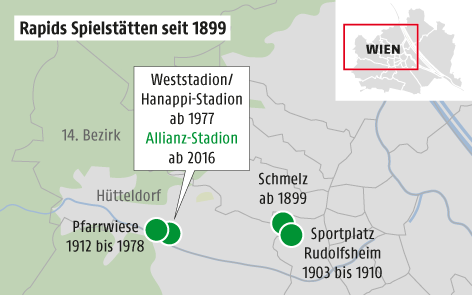

Von der Schmelz bis zum Allianz Stadion

Am Samstag ist Rapid mit dem Freundschaftsspiel gegen Chelsea offiziell in seine neue Heimstätte eingezogen. Es ist die fünfte in der 117-jährigen Geschichte des Wiener Traditionsvereins. Mit einer Kapazität von über 28.000 (national mit Stehplätzen) bzw. 24.300 (international) war aber noch keine so groß. Seit 1912 ist Wien-Hütteldorf die Heimat der „Grün-Weißen“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Heimspiele trug Rapid im Lauf der Jahrzehnte aber auch an anderen Orten aus, allen voran im größeren Prater- bzw. Ernst-Happel-Stadion. Am 29. Juli 1991 musste Rapid das Heimspiel gegen St. Pölten (4:1) sogar in Krems bestreiten, nachdem bei einem Meisterschaftsspiel gegen Vorwärts Steyr im Gerhard-Hanappi-Stadion ein gegnerischer Spieler von einem Gegenstand am Kopf getroffen worden war. Andere Ausweichstadien waren der Dornbacher Sportclubplatz und sogar der Franz-Horr-Platz, unter dem Namen Generali Arena das Zuhause des Erzrivalen Austria.

Geburtsstation Schmelz

Ist seit über 100 Jahren der Begriff „die Hütteldorfer“ ein Synonym für „Rapidler“, war in der Urzeit von den „Schmelzern“ die Rede. Die Urahnen der Grün-Weißen, die anfangs noch Blau-Rote waren, verdienten sich nach der Vereinsgründung 1899 auf der Schmelz im 15. Wiener Gemeindebezirk, Wien-Rudolfsheim, ihre ersten Sporen. Ein treffendes Bild, befand sich hier doch das Exerzierfeld der k. u. k Armee, in direkter Linie über die heutige Johnstraße mit dem kaiserlichen Schloss Schönbrunn verbunden.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Rapid wanderte von der Schmelz immer weiter in den Westen

Das Spielfeld und die Tore mussten auf dem von Pferdehufen zertrampelten Boden vor jedem Spiel neu begrenzt bzw. aufgebaut werden. Die Baukosten für 200 bis 300 Meter Spagat, Eisenstangen und einer Gießkanne mit Kalkmilch betrugen zwei Kronen, wie in zeitgenössischen Chroniken nachzulesen ist.

Rudolfsheim: Die erste echte Heimstätte

1903 pachtete Rapid in Rudolfsheim einen billigen Grund, um dort einen ständigen Sportplatz einzurichten. Die Schmalseite lag an der Hütteldorfer Straße, die Längsseite grenzte an die Selzergasse. Das Spielfeld war abschüssig und steinig, mit einem Höhenunterschied von zwei Metern von einem Tor zum anderen.

Eine Matchuhr gab es damals noch nicht, dafür lugte der Turm der Rudolfsheimer Kirche vom Kardinal-Rauscher-Platz herüber. Der Legende nach soll sie auch bei der Geburt der legendären Rapid-Viertelstunde Pate gestanden sein. Historisch zweifelsfrei belegt ist das aber nicht. Das rhythmische Klatschen in der 75. Spielminute wurde erst später nachweislich in Medienberichten erwähnt.

1910 wurde der Pachtvertrag des Grundstücks, auf dem nun auch schon seit vielen Jahrzehnten eine Wohnhausanlage steht, von der Gemeinde Wien gekündigt. Nach längerer Suche übersiedelte Rapid auf die Pfarrwiese. Die alte Holztribüne aus Rudolfsheim nahm man gleich mit, sie versah in Hütteldorf bis 1921 ihre Dienste.

Die legendäre Pfarrwiese

Von 1912 bis letztlich 1978 waren Rapid und die Hütteldorfer Pfarrwiese auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden. Kein Wunder, dass Rapid beim Namen des Platzes für manchen Fan zur Religion wurde. Die Wiese verdankte ihren Namen dem Umstand, dass es von der Pfarre Hütteldorf (damals 13. Bezirk, Hietzing, heute 14. Bezirk, Penzing) verpachtet wurde. Eigentümer war das Salzburger Stift St. Peter.

Public Domain

Die Pfarrwiese: Dort, wo ab 1912 Rapid kickte, wird heute Tennis gespielt

Anfangs hatte der Platz ein Zuschauervolumen von 4.000 bis 6.000 Zuschauern, nach einem Umbau im Jahr 1921 fasste die Pfarrwiese offiziell 20.000 bis 25.000 Zuschauer, bisweilen notierten zeitgenössische Chronisten sogar - eher unwahrscheinliche - 30.000 Besucher. Mit Sicherheit war aber der Lärmpegel, der an Matchtagen über Hütteldorf waberte, so hoch, dass er den damals in der Nähe wohnenden Schriftsteller und späteren Literaturnobelpreisträger Elias Canetti zu seinem philosophisch-essayistischen Lebenswerk „Masse und Macht“ inspirierte.

Glanzzeiten in den 50er Jahren

Die Pfarrwiese erlebte die Glanzzeiten von Rapid in den 1950er Jahren mit Spielern wie Ernst Happel, Gerhard Hanappi und Walter Zeman, und kam dabei auch zu Europacup-Ehren. 1956 sahen etwa 20.000 Zuschauer im Meistercup ein 1:1 gegen den AC Milan. Dieser war auch im November 1973 zu Gast. Trotz eines 0:0 im Hinspiel pilgerten nur 4.000 Zuschauer auf die Pfarrwiese, Rapid verlor letztlich 0:2. Der nostalgische Charme der Hütteldorfer Holztribünen währte bis in die späten 1970er Jahre.

Am 22. April 1978 wurde das Kapitel Pfarrwiese für Rapid endgültig geschlossen. Rapid deklassierte Admira Wacker dank fünf Toren von Hans Krankl 6:0. Die Grün-Weißen waren vorübergehend auf ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, weil das im Mai 1977 eröffnete Weststadion wegen Rissen im Beton der Tribünenpfeiler gesperrt worden war. Zuvor hatte Rapid eine veritable Odyssee hinter sich gebracht und Heimspiele auch auf dem Sportclubplatz und sogar dem Franz-Horr-Platz, dem Vorläufer von Austrias heutiger Generali Arena, ausgetragen.

Vom Weststadion zu „St. Hanappi“

Das Weststadion - später nach seinem Erbauer, dem früheren Rekordinternationalen Gerhard Hanappi (1929 bis 1981), benannt, wurde offiziell mit einem Derby-Sieg Rapids gegen die Austria (1:0) am 10. Mai 1977 eröffnet. Trug anfangs auch die Wiener Austria hier Heimspiele aus, mauserte sich das für damals topmoderne Sitzplatzstadion für ursprünglich 20.000 Zuschauer zu Rapids „St. Hanappi“. 1982 wurde mit einem 5:0-Sieg gegen Wacker Innsbruck der erste Meistertitel seit 1968 eingefahren, im völlig überfüllten Stadion drängten sich über 25.000 Menschen.

ORF.at/Patrick Wally

Das Hanappi-Stadion war 37 Jahre lang Heimstätte von Rapid

In den 1980er Jahren war das Hanappi-Stadion nicht zuletzt wegen der Renovierung des größeren Praterstadions Schauplatz legendärer Europacup-Partien. In der Saison 1984/85 wurde durch Siege in allen Heimspielen im Cup der Cupsieger (4:1 gegen Besiktas Istanbul, 3:1 gegen Celtic Glasgow, 5:0 gegen Dynamo Dresden und 3:1 gegen Dinamo Moskau) der Grundstein zum Finaleinzug (1:3 gegen Everton) gelegt. Im September 1990 schlug Rapid im UEFA-Cup Inter Mailand - unter anderen mit dem späteren Rapid-Coach Lothar Matthäus - vor 15.000 Zuschauern mit 2:1 und schied letztlich im Rückspiel erst in der Verlängerung aus.

Länderspiele und Derby-Skandal

Das Gerhard-Hanappi-Stadion war auch Heimspielstätte der österreichischen Fußballnationalmannschaft, etwa in der EM-Qualifikation 1984 und in der WM-Quali 1986. Aber auch danach wurden in Hütteldorf freundschaftliche Länderspiele ausgetragen. Achtmal fand hier auch das Finale des ÖFB-Cups statt. Anfang der 2000er Jahre wurde das Hanappi-Stadion generalsaniert und neu überdacht, die Kapazität sank dadurch auf maximal 17.500 Besucher.

In der Saison 2007/08 sicherte sich Rapid dank eines 3:0-Siegs im abschließenden Heimspiel gegen Altach den 32. Meistertitel. Ein unrühmliches Kapitel erlebte das Hanappi-Stadion am 22. Mai 2011. Das 297. Wiener Derby endete nach nur 26 Minuten mit einem Skandal, die Partie wurde nach einem Platzsturm einiger hundert gewaltbereiter Rapid-Fans beim Stand von 2:0 für die Wiener Austria abgebrochen. Am 6. Juli 2014 bestritt Rapid sein Abschiedsspiel vom Gerhard-Hanappi-Stadion gegen Celtic Glasgow (1:1).

Der neue Prachtbau

Das Allianz-Stadion wird am 16. Juli offiziell in Beschlag genommen. Es bietet 28.300 Zuschauern Platz. Bei internationalen Bewerbspielen sind es 4.000 Zuschauer weniger, da laut UEFA-Normen keine Stehplätze zugelassen sind. Der ostdeutsche Architekt Guido Pfaffhausen stattete das Stadion mit betont steilen Tribünen aus. Es gehört dem SK Rapid, der Grund ist Eigentum der Stadt Wien. Die Bauzeit betrug ziemlich exakt zwei Jahre, die Kosten werden mit 53 Millionen Euro angegeben.

Im Vergleich zum Hanappi-Stadion wurde das Stadion um 90 Grad gedreht. Die traditionelle Fantribüne hinter einem Tor heißt weiterhin „Block West“, obwohl sie nun in Richtung Süden liegt. Um konsistente Fanchoreografien zu ermöglichen, gibt es hier auch keine Zugänge inmitten der Tribüne. Ein bedeutsames Novum ist der VIP-Bereich. An der östlichen Breitseite des Stadions wurde eine massive Röhre außen an das Gebäude angebaut. Darin befinden sich unter anderem 41 Logen und zwölf „Sky-Boxes“ (Logen). An „St. Hanappi“ erinnert nur noch ein Lichtmasten des alten Stadions. Er ragt neben dem neuen Bau empor. Das Erinnerungsstück ist aber auch funktional, es dient als Handymast.

Links: